【症例集】肩こり・五十肩

- HOME

- 【症例集】肩こり・五十肩

三宮 鍼灸|肩こり・腰痛・五十肩の症例と東洋医学の見立て|身体の巡りを整える鍼灸【翠風院】

神戸三宮にある鍼灸 翠風院では、肩こり・腰痛・五十肩など、長く続く痛みや重だるさに対して、東洋医学の理論にもとづき、からだ全体の巡りを丁寧に整える施術を行っています。

鍼灸は、単に「肩だけ」「腰だけ」を見るのではなく、体の内側の気血の流れや臓腑の働きを見極めて施術を進めます。

※患者様のご了承をいただき、直筆内容を基に編集・掲載しています。

症例①:肩こり・腰痛(40代女性)

現病歴

小学生の頃から慢性的な肩こりを感じ、寒い季節や忙しい時期に特に強くなっていました。

30歳頃には坐骨神経痛を発症し、良くなったり悪くなったりを繰り返して生活していたとのこと。

疲れが溜まると腰が重く、抜けそうな感覚があり、体の根本を見直したいと来院されました。

東洋医学的な見立て

問診・脈・舌・腹・経穴の状態を総合的に観察したところ、腎の働きが弱く(腎虚)、気が上に昇りやすくなっている状態でした。

この「気の上昇(気逆)」が肩こりを強め、腎の弱りが腰のだるさを引き起こしていると考えました。

施術内容

肩こりに対しては気を下に導く施術、腰の重だるさには腎を養う施術を中心に行いました。

左の照海穴に一本の鍼を置き、約20〜30分間静かに休息する方法を採用。

背中のツボで気の流れを整え、全身の巡りを穏やかに導くよう施術を続けました。

経過

- 初回は大きな変化は感じにくかったが、3回目以降から肩や腰が軽くなる

- 日常生活でも腰の重さを感じにくくなり、動作が自然に

- 体表観察でも腎の反応が安定し、全身のバランスが整っていく様子が見られた

現在は月に一度の来院を続け、体調の変化に合わせて施術を行っています。

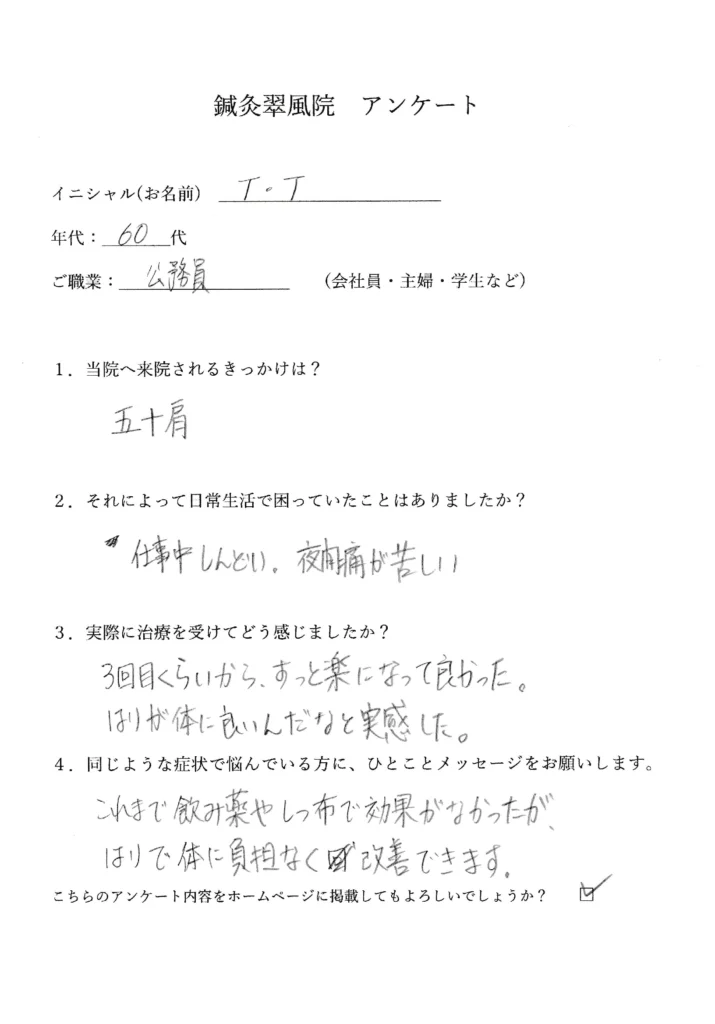

症例②:右肩の痛み(五十肩)60代男性

現病歴

来院3週間前から右肩の動かしにくさと痛みが出現。服の着脱や洗髪時に痛みが強く、夜間も眠れない状態が続いていました。

整形外科では「五十肩」と診断され、湿布と鎮痛薬が処方されましたが変化が少なく、当院へご相談くださいました。

初回時の所見

- 肩の前方挙上は約90度で痛みを伴う

- 後方へ腕を回す動作で強い制限

- 肩前部(三角筋前縁〜烏口突起付近)や肩甲間部に強い張り

- 脈・舌の状態から「気滞血瘀(きたいけつお)」傾向を確認 → 気血の流れが滞り、冷えを伴う循環の低下が背景と判断

施術の方針

- 全身の気血の巡りを整え、筋肉の緊張をゆるめる

- 肩周囲の経絡(小腸経・三焦経・大腸経)を中心に施術し、腎の力を補う

- 少数鍼(1〜2本)で上下のバランスを整え、肩の動きを取り戻すよう促す

経過

- 初回後、動作時の痛みが少し和らぐ

- 3回目以降、肩の動きが広がり、夜間痛が軽減

- 6回目には洗髪・背中への手回しも楽に行えるように

患者様の声

「最初は腕が上がらず、寝返りのたびに痛みで目が覚めていましたが、

施術を重ねるうちに動かしやすくなり、今では肩が軽く感じます。

鍼の痛みもほとんどなく、終わると体が温まるような感覚があります。」

院長のコメント

五十肩は、肩だけの問題ではなく「体全体の巡り」が滞ることで現れることが多いです。

首・背中・腕・肋骨の動きを整えることで、自然な回復の流れが生まれます。

「無理に動かす」「我慢する」ことを避け、状態に合わせて段階的に整えていくことが大切です。

肩こり・五十肩の東洋医学的な考え方

東洋医学では、肩こりや五十肩を「気血の滞り(けつお)」と「寒湿(かんしつ)」の影響として捉えます。

つまり、体の巡りが悪くなり、冷えや湿気が停滞することで、筋肉や関節がこわばり痛みを感じやすくなると考えられています。

また、五十肩は年齢的な腎の弱り(腎虚)や、肝の働き(気の流れ)がうまく伸びやかに動けない「肝鬱気滞」とも関係しています。

そのため、鍼灸では肩の筋肉だけを刺激するのではなく、「腎を養い、肝の流れを整える」ことを重視します。

実際、肩こり・五十肩に対しての鍼灸は、筋緊張の緩和だけでなく、自律神経や内臓の働きを穏やかに導く作用があることが多くの研究で報告されています。

(参考:日本鍼灸良導絡医学会誌、全日本鍼灸学会誌など)

よくある質問(Q&A)

Q1. 五十肩はどのくらい通えば良くなりますか?

症状の期間や体質により異なりますが、初期の強い痛みが落ち着くまでに数回、その後は月2〜3回の施術を重ねていく方が多いです。

当院では、その時々の体の状態を見ながら、無理のないペースをご提案しています。

Q2. 肩こりと五十肩はどう違うのですか?

肩こりは主に筋肉の緊張による重だるさで、動かせる範囲は保たれています。

一方、五十肩は関節の炎症や可動域制限が特徴で、動かすと鋭い痛みが出るのが違いです。

鍼灸ではどちらも「滞り」として捉え、根本の流れを整えることで軽やかな動きを目指します。

Q3. 鍼は痛くありませんか?

使用する鍼は髪の毛ほどの細さで、ほとんど痛みを感じることはありません。

多くの方が「刺さっている感覚が分からない」「温かくなるような心地よさ」とおっしゃいます。

Q4. 鍼灸を受けるときに注意することはありますか?

空腹や過労の状態では体が敏感になりやすいため、軽く食事を取った後に受けていただくと安心です。

施術後は体が緩みやすいため、激しい運動や飲酒は控え、ゆっくりお過ごしください。

Q5. 冷え性やストレスも関係しますか?

はい。冷えは気血の巡りを滞らせ、ストレスは気の流れを乱します。

東洋医学では肩こりや関節痛を単なる筋肉の問題ではなく、「心身の巡り全体の乱れ」として考えています。

※本ページは一般的な健康情報の提供を目的としており、施術の結果には個人差があります。

記載内容は特定の効果を保証するものではありません。